Vitalik : Alors que l’open source se généralise, pourquoi devrais-je renoncer aux licences permissives au profit du copyleft ?

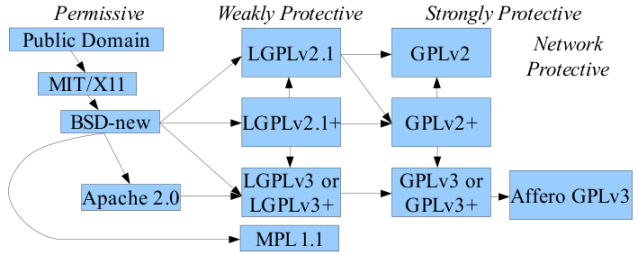

Dans l’univers des logiciels libres et open source—et, plus largement, dans celui des contenus libres—les licences de droit d’auteur relèvent généralement de deux grandes familles :

- Si un contenu est diffusé sous licence permissive (telle que CC0 ou MIT), chacun peut y accéder, l’utiliser et le redistribuer sans restriction, sous réserve de satisfaire à des exigences minimales telles que la mention de l’auteur.

- Si un contenu est publié sous licence copyleft (telle que CC-BY-SA ou GPL), chacun peut aussi accéder, utiliser et redistribuer librement des copies. Toutefois, en cas de création et de distribution d’œuvres dérivées par modification ou combinaison avec d’autres, il est obligatoire de placer ces nouvelles œuvres sous la même licence. Par ailleurs, la GPL impose la divulgation du code source de toutes les œuvres dérivées et d’autres obligations spécifiques.

En synthèse : les licences permissives autorisent un partage sans frein avec le public, tandis que les licences copyleft conditionnent le partage à un engagement réciproque d’ouverture.

Dès mon plus jeune âge, je me passionne pour la conception et le développement de logiciels libres, open source et de contenus libres, animé par l’envie de fournir des outils et des ressources utiles à la collectivité. J’ai longtemps privilégié les licences permissives (par exemple, mon blog utilise la licence WTFPL) ; ces derniers temps, cependant, je privilégie désormais le modèle copyleft. Cet article explique l’évolution de mon point de vue.

La licence WTFPL offre une vision de la liberté logicielle, mais elle n’est qu’une des nombreuses approches possibles.

Pourquoi j’ai longtemps préféré les licences permissives

À l’origine, je visais une adoption aussi large que possible de mes créations et les licences permissives indiquent très clairement que chacun peut développer des œuvres dérivées sans craindre de restrictions, ce qui les rend idéales à cet effet. Les entreprises sont, pour la plupart, rétives à ouvrir gratuitement leurs projets, et je sais qu’il est illusoire de les forcer à adhérer entièrement au libre. Mon intention était d’éviter toute confrontation inutile avec leurs pratiques établies.

Sur un plan philosophique, j’ai toujours contesté le droit d’auteur (et les brevets). Je m’oppose à l’idée que deux individus partageant en privé des fragments de données puissent être qualifiés de criminels envers un tiers : ils n’interagissent pas avec lui et ne le privent de rien (car « ne pas payer », ce n’est pas « voler »). Pour de nombreuses raisons juridiques, placer une œuvre dans le domaine public reste souvent délicat en pratique. C’est pourquoi les licences permissives offrent la solution la plus pure et la plus sûre pour tendre vers une absence de revendication de droits d’auteur.

J’apprécie le principe du « détourner le droit d’auteur contre lui-même » qui fonde le copyleft, et le considère comme une ingénieuse innovation juridique. À certains égards, cela rejoint ma vision du libéralisme : en doctrine politique, il s’agit de prohiber la violence sauf pour protéger autrui ; sur le plan social, c’est façonner une société où la liberté est suprême, toute atteinte à celle-ci étant par nature inadmissible. Même si l’on éprouve de la gêne face à des relations volontaires et atypiques, nul ne saurait s’y opposer—intervenir dans la vie privée de personnes libres constitue déjà une atteinte. Il existe ainsi des précédents historiques où la défiance à l’égard du droit d’auteur et le « recours au droit d’auteur contre le droit d’auteur » cohabitent.

Néanmoins, si le copyleft littéraire correspond à cette logique minimaliste de « reprise du droit d’auteur », la GPL va plus loin pour le logiciel en imposant la divulgation du code source. Ce n’est plus seulement servir l’intérêt général, mais mobiliser activement le droit d’auteur pour imposer l’ouverture. Pour des licences encore plus strictes, comme l’AGPL, cette contrainte est poussée plus loin : la divulgation du code source est obligatoire même si l’œuvre dérivée n’est qu’un service SaaS jamais diffusé publiquement.

Chaque licence open source impose des obligations de partage du code source différentes pour les œuvres dérivées, certaines exigeant la divulgation dans des contextes très larges.

Pourquoi je privilégie aujourd’hui le copyleft

Mon passage d’une logique permissive vers le copyleft provient de deux changements majeurs survenus dans l’industrie et d’une évolution philosophique personnelle.

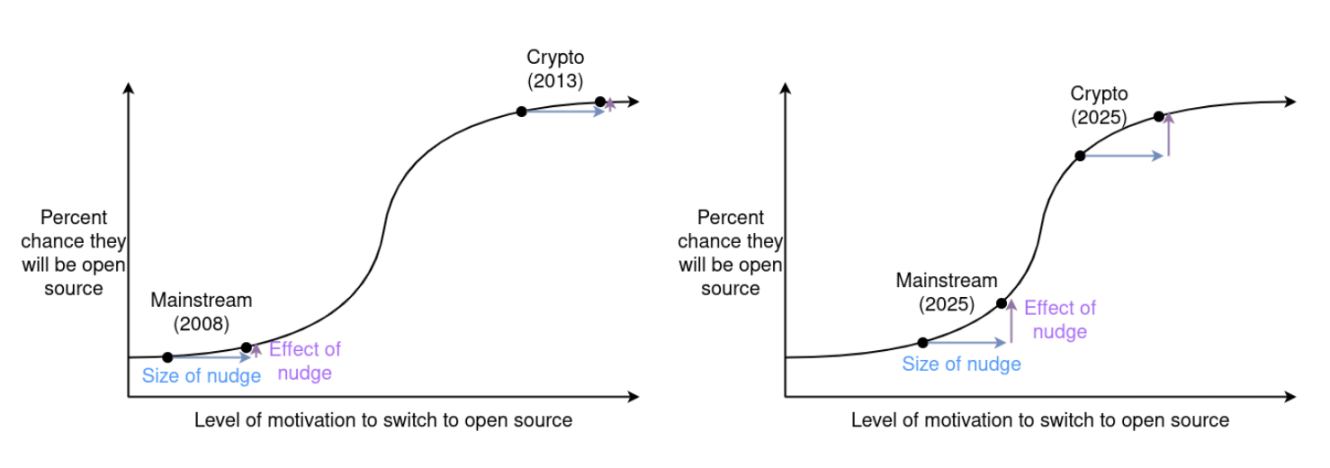

Premièrement, l’open source est désormais généralisé, ce qui permet d’inciter réellement les entreprises à adopter l’ouverture. Les géants technologiques d’aujourd’hui—Google, Microsoft, Huawei, notamment—ne se contentent plus de soutenir l’open source, ils en sont des moteurs. Dans des domaines émergents comme l’intelligence artificielle ou les cryptomonnaies, la dépendance à l’open source n’a jamais été aussi forte.

Deuxièmement, la concurrence dans le secteur des cryptomonnaies est devenue plus féroce et guidée par la recherche de profits. On ne peut plus miser sur le seul volontarisme des développeurs pour ouvrir leur code. L’éthique (« ouvrez votre code ») ne suffit plus ; seule la contrainte du copyleft—qui réserve l’accès au code à ceux qui partagent également le leur—s’avère réellement efficace.

Si l’on voulait illustrer comment ces facteurs valorisent le copyleft, cela donnerait :

Dans les secteurs où l’open source n’est ni inatteignable, ni automatique, l’incitation au partage prend tout son sens. Secteurs d’entreprise et crypto correspondent à ce profil : le copyleft agit désormais comme un levier bien plus fort qu’auparavant.

(À noter : l’axe horizontal représente la motivation à passer à l’open source ; l’axe vertical, la probabilité d’adoption. Les graphiques montrent que le copyleft renforce aujourd’hui l’articulation entre motivation et adoption, tandis que la maturité du secteur crypto réduit l’avantage marginal—illustrant le rôle évolutif du copyleft face aux changements sectoriels.)

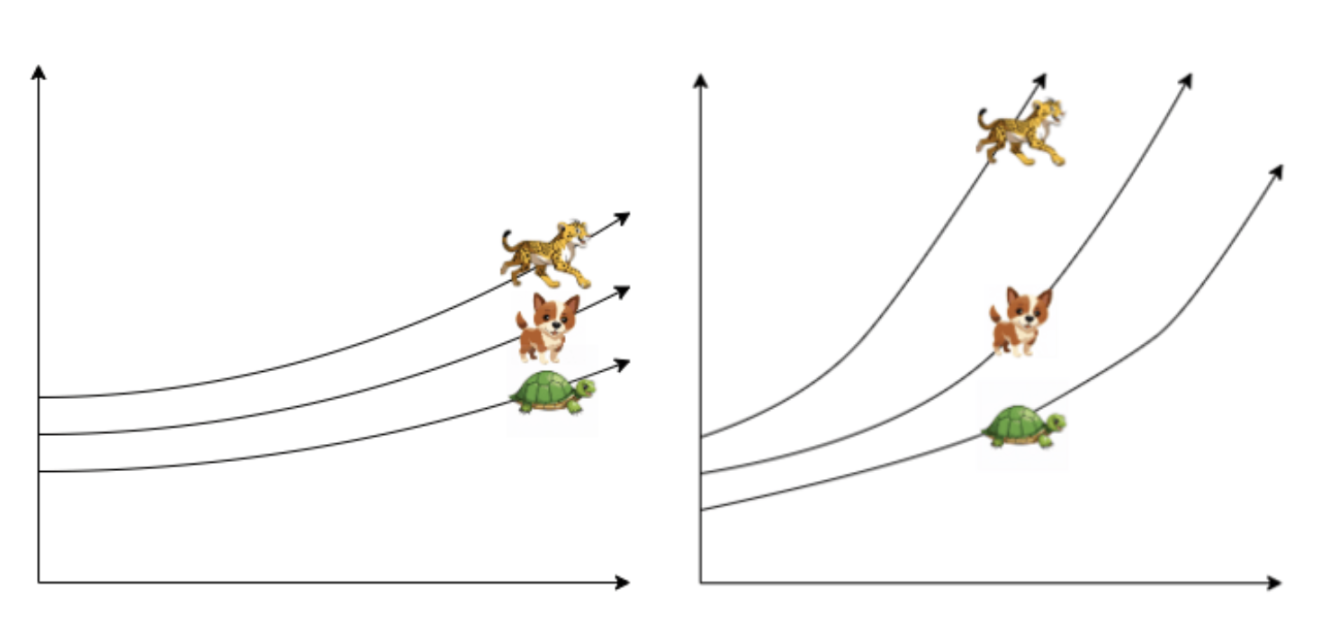

Troisièmement, des économistes comme Glen Weyl ont démontré que dans un environnement où les économies d’échelle sont supra-linéaires, la meilleure politique n’est pas celle du tout-propriété à la Rothbard/Mises, mais une politique qui favorise activement une plus grande ouverture que la tendance naturelle.

En somme, lorsque des économies d’échelle existent, la logique mathématique veut que l’absence d’ouverture conduise immanquablement à la suprématie d’un acteur unique. Si je possède deux fois plus de ressources que vous, mes gains dépassent le double des vôtres. L’an prochain, j’aurai 2,02 fois plus, et l’écart grandira inexorablement—

À gauche : la croissance proportionnelle maintient de petits écarts ; à droite : les économies d’échelle font exploser les écarts initiaux en peu de temps.

Traditionnellement, le contrepoids à ces déséquilibres a été la diffusion inévitable du progrès. Grâce à la mobilité des talents, les idées et les savoir-faire circulent entre entreprises et pays ; les nations moins avancées progressent par l’échange ; l’espionnage industriel limite la monopolisation de l’innovation.

Mais aujourd’hui, plusieurs tendances viennent fragiliser ces garde-fous et accentuer les déséquilibres :

- Le progrès technologique s’accélère de manière super-exponentielle, avec des cycles d’innovation ultra-rapides.

- L’instabilité politique s’accroît dans de nombreux pays. Quand les droits sont bien protégés, le progrès d’autrui n’est pas une menace ; en contexte instable, la concentration du pouvoir devient un danger. De plus, la volonté de réglementer les monopoles s’effrite.

- Les logiciels et matériels modernes se referment : alors que les produits d’autrefois pouvaient être rétroconçus, les systèmes propriétaires ne livrent que des droits d’usage sans permettre la modification ni le contrôle.

- Les contraintes naturelles à la taille des organisations s’effacent : la gestion et les particularités locales n’en sont plus vraiment, les technologies numériques permettent des tailles et contrôles inédits.

En conséquence, ces tendances aggravent—et parfois multiplient—les déséquilibres de pouvoir entre organisations et pays.

C’est pour cela que je crois de plus en plus à la nécessité d’encourager, voire d’imposer, la diffusion technologique.

Les récentes politiques publiques mondiales apparaissent comme des interventions obligatoires pour accélérer cette diffusion :

- Les normes européennes (par exemple, l’obligation d’adopter l’USB-C) pour casser les écosystèmes fermés et soutenir l’interopérabilité ;

- Les politiques de transferts de technologies imposés par la Chine ;

- L’interdiction des clauses de non-concurrence aux États-Unis (que j’approuve, car elles imposent la « semi-ouverture » du secret industriel grâce à la mobilité des salariés, les NDA étant le plus souvent peu respectés en pratique).

Pour moi, l’inconvénient majeur de ces mesures tient à leur caractère imposé par l’État, qui favorise une diffusion tributaire d’intérêts politiques ou économiques locaux. Mais leur bénéfice est réel : elles accélèrent effectivement la diffusion technologique.

Le copyleft, à l’inverse, crée un immense espace commun de code (ou d’œuvres de l’esprit) accessible à condition d’ouvrir à son tour les dérivés. De cette façon, il constitue une incitation à la diffusion technologique d’une portée universelle et d’une rare neutralité, obtenant les effets bénéfiques des interventions publiques évoquées ci-dessus, sans leurs inconvénients. Cette neutralité découle du fait que le copyleft n’avantage aucun acteur et n’impose aucune planification centralisée des règles du jeu.

Bien sûr, ces principes ne sont pas absolus. Lorsque la diffusion rapide et maximale prime, les licences permissives restent de mise. Mais, aujourd’hui, la valeur ajoutée du copyleft dépasse très largement celle d’il y a quinze ans. Les projets qui choisissaient jadis la permissivité devraient désormais envisager sérieusement le copyleft.

Hélas, le terme « open source » a, aujourd’hui, beaucoup perdu de son sens originel. Néanmoins, il est probable qu’à l’avenir, des véhicules open source apparaîtront—et le matériel copyleft pourrait jouer un rôle clef dans cette évolution.

Mentions légales :

- Cet article est reproduit à partir de Foresight News et ses droits d’auteur appartiennent à son auteur d’origine, Vitalik Buterin. Si vous avez des questions concernant cette republication, veuillez contacter l’équipe Gate Learn, qui traitera votre demande dans les meilleurs délais conformément à la procédure en vigueur.

- Avertissement : Les propos et opinions exprimés dans cet article n’engagent que l’auteur et ne sauraient constituer un conseil en investissement.

- Les autres versions de cet article dans différentes langues sont traduites par l’équipe Gate Learn ; toute reproduction, diffusion ou plagiat de cette traduction est interdite sauf mention explicite de Gate en tant que source.

Articles connexes

Qu'est-ce que Solscan et comment l'utiliser ? (Mise à jour 2025)

Qu'est-ce que Tronscan et comment pouvez-vous l'utiliser en 2025?

Qu'est-ce que Coti ? Tout ce qu'il faut savoir sur l'ICOT

Qu'est-ce que l'USDC ?

Explication détaillée des preuves à zéro connaissance (ZKP)